Si algo podemos esperar es un estimulante camino al buscar definir un movimiento que sobreviene al periodo de modernización de cada nación

Espectáculos.- Con motivo de la MET Gala 2025 y la exposición Superfine: Tailoring Black Style, desentrañamos la historia del dandismo en Latinoamérica y las figuras que practicaron el culto a la apariencia.

Si algo podemos esperar es un estimulante camino al buscar definir un movimiento que sobreviene al periodo de modernización de cada nación y a la evolución innata de dicha corriente. Porque lo que el dandismo una vez fue, tal vez, ya no es. Porque siempre habrá matices y discursos que escapen de su singular poética de desacato, rebeldía, y estilo; de su búsqueda por escenificar su propia visión del mundo.

¿Qué es el dandismo?

El investigador y ensayista argentino Ernesto Montequín dice que “el dandismo histórico estaba asociado a una actitud filosófica ante el mundo y ante la condición humana que tendía a alejarse de todo lo que fuera natural. Uno de los propósitos del dandi no sólo era ser dueño de sí mismo, sino lograr una independencia frente a la soberanía y los poderes constituidos en la sociedad de su tiempo”.

El surgimiento del dandismo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en el marco de una época teñida por “las consecuencias de la Revolución Francesa con la aparición del pueblo como sujeto político, y, por otro lado, el surgimiento de la Revolución Industrial y de la sociedad burguesa”, dio paso a un nuevo reinado de cuestionamientos.

Del frenesí frente a la pomposidad y el surgimiento de la burguesía, George Bryan Brummell obtuvo su condición irrefutable de padre fundador del dandismo, altavoz del buen gusto, y simplificador de la moda masculina. La admiración le sobrevino de golpe, aunque verdaderamente lo que se ha perpetuado es su influencia en figuras como Oscar Wilde, Charles Baudelaire y Barbey d'Aurevilly, quienes impregnaron su vida de un dandismo inspirado por la historia de las conductas y la plenitud intelectual. La corriente inglesa, con Oscar Wilde, “tuvo una postura muy enfática hacia lo estético (estético como lo bello y la apariencia). Para Wilde, el siglo XVII era el punto cúlmine de la elegancia, y buscaba replicar eso en su apariencia”, señala William Cruz Bermeo. La mirada francesa, por otro lado, “tenía una orientación más intelectual del dandismo”.

“El ensayista y poeta francés Baudelaire decía que el dandismo era aquello que aparecía en un momento de inestabilidad, cuando la aristocracia estaba bastante debilitada, pero la burguesía no era lo suficientemente fuerte. Él relaciona esta corriente intelectual con un momento de crisis. Esa definición aplica para los brotes de dandismo que se dieron en Latinoamérica”, añade.

Aunque el dandismo de América Latina se sirvió de ambas corrientes, no fue en la crisis que se dispuso a florecer en la región, sino en un proceso de cambio y transición. “En eso se parece a Superfine: Tailoring Black Style, porque el dandismo del que está hablando Superfine es precisamente un dandismo que surge en el momento de la liberación”, sostiene Cruz Bermeo. Frente a la MET Gala 2025 y su exposición Superfine: Tailoring Black Style del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte, Monica Miller describió el dandismo de las personas negras en Estados Unidos como “una estrategia y una herramienta para repensar la identidad, para reimaginar el ‘yo’ en un contexto diferente”.

Muchas de las figuras latinoamericanas que tuvieron un rol predominante en los procesos políticos, intelectuales y artísticos de cada país, como por ejemplo el argentino Manuel Belgrano y el escritor mexicano Salvador Novo (quien profesó admiración por Oscar Wilde), se hicieron a sí mismos siendo conscientes del trascendental leitmotiv del dandismo y la mirada reflexiva en Europa.

Argentino Manuel Belgrano

Se atrevieron a deshacer lo que una vez fueron, unieron la naciente personalidad de sus territorios y los nuevos órdenes de la sociedad junto al sentido de pertenencia. Practicaron el lenguaje a través del gesto y la elegancia. Pusieron en jaque la exaltación de la individualidad. Y, con el transcurrir del tiempo, en el caso de subculturas como los gauchos o el compadrito en Argentina y los pachucos en México, consiguieron forjar un halo de idiosincrasia dandi local. Allí es donde radica el hilo conductor de una corriente que sintetiza su relevancia como herramienta significativa en la construcción de un discurso político, cultural, social y estético, una nueva forma de hacer, ser y transitar.

En cuestiones cronológicas, vale la pena recalcar que una etapa juvenil del dandismo se encontraba en la región mucho antes de su ‘impetuosa’ aparición. Manuel Belgrano, de hecho, vivió entre el período 1770-1820. Laura Zambrini y Gisela Laboureau, sociólogas de la Moda de la Universidad de Buenos Aires, subrayan que “la relación de Manuel Belgrano con el dandismo tuvo un impacto significativo en la historia de la vestimenta masculina local, al punto de ser tempranamente considerado como uno de sus principales precursores en nuestra región”. Un joven Lucio Victorio Mansilla (luego se convertiría en periodista, diplomático, diputado, coronel y general) vestía como el conde D'Orsay (representante del dandismo francés) en Buenos Aires en 1851 tras deleitarse con la esencia del dandismo en París y en Londres durante un período de dos años. Tal como D’Orsay el año anterior, Mansilla lucía “pantalón gris perla, levita azul, chaleco colorado con botonadura de esmalte, corbata de raso azul de doce vueltas, alfiler de zafiro, bota angosta de charol, guantes amarillos, y galera de pelo alta y puntiaguda”.

La aparición del dandismo a finales del siglo XIX en Latinoamérica cobró sentido a partir de los procesos de transformación que tuvieron lugar en cada territorio. La ‘Generación del 80’ en Argentina “buscaba modernizar el país a la luz del modelo europeo. Los dandis porteños tenían como faro a la capital francesa, y algunos de ellos adoptaron el dandismo como una postura para marcar su distinción social y cultural. El dandismo local se construyó como una negociación identitaria permanente con lo extranjero/europeo”, señalan Zambrini y Laboureau. Por el contrario, en México, “el surgimiento estuvo relacionado con el clima político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El porfiriato, en aquel entonces, se encontraba en auge”, recuerda Alma Rosa Hernández Briseño. Durante el control autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, los lagartijos comenzaron a revelar sus coordenadas al pasearse por la calle de Plateros, también conocida como la ‘avenida de los hombres ociosos’ vistiendo saco rabón cintado coquetamente, “trajes que fueron transformadas en vistosos chalecos” y zapatos amarillos con punta de alfiler. “En México, la adopción de la estética dandi fue un proceso complejo que estuvo influenciado tanto por el estilo inglés como por el francés”, afirma Briseño.

Los filipichines en Colombia también encierran un paradigma de ambos movimientos. Entre 1910 y 1920, el dandismo se inscribe a través de una “actitud masculina que utiliza el vestir como una forma de diferenciación estética e intelectual. Los filipichines aparecen durante nuestro periodo de industrialización, que no es el mismo de Argentina”, señala Cruz Bermeo. “Ellos tienen una orientación inglesa, aunque tendían a mirar más a Estados Unidos en detalles tan sutiles como la chaqueta de origen gringo”. Romualdo Gallegos traduce su vestimenta en una exquisita descripción: “sombrero de copa sin ser una ocasión formal, bastón sin tener necesariamente necesidad de él, guantes perfectamente blancos e impolutos para demostrar que no hacían nada, zapatos bicolor perfectamente acharolados, saco largo, el pantalón a juego con la tela, énfasis muy fuerte en la calidad de sus paños y el tipo de telas con las que fabricaban su vestimenta, que era de origen inglés.

Perfumados, entalcados con la cara matizada, perfectamente afeitados. Con el tiempo, los filipichines se desvanecieron, y, en relación a ello, Cruz Bermeo advierte: “Aunque puede que mucha gente haya mantenido esa actitud, no se convierte en un movimiento masivo y notorio. El hombre de los años 50, que era una figura sumamente atildada, no se puede decir que sea un dandi, porque el atildamiento de la vestimenta en los años 50, es la regla y es la norma. El dandi es antinorma, crea su propia norma”.

Con el transcurrir de las décadas, la corriente estrechó lazos con intelectuales, escritores y artistas que se producían a sí mismos. Figuras trascendentales como el poeta y diplomático uruguayo Roberto de las Carreras, el poeta cubano Julián del Casal, el poeta colombiano José Asunción Silva, Manuel Mujica Láinez en Argentina, y Abraham Valdelomar en Perú “practicaron el culto a la apariencia como dimensión adicional de su obra escrita”, dice Montequin.

Una vez asentado en la región, el dandismo adquirió un dejo de latinidad con la figura del gaucho, el compadrito y los pachucos. Montequin recalca que “el gaucho puede ser entendido de un modo como un dandi porque era un rebelde nato, vivía en soledad con sus propias leyes y respondía a un criterio ético propio. Todo ello está en el Martín Fierro, la idea de justicia, de nobleza, del desinterés. Además de la vestimenta: esa especie de patchwork que arma el gaucho con las bombachas que son permanentes de la guerra del Imperio Otomano, las espuelas, los cintos, las botas de potro, el poncho. Todo esto está sumado a una vida que se vive al intemperie y de una manera autónoma”. El compadrito como un fenómeno urbano de principios del siglo XX cobra sentido en el “ambiente de las milongas, el culto del coraje y la ausencia de sentimientos entre pantalones de fantasía y saco entallado”.

A partir de 1930, la promesa del dandismo local en México estuvo en manos de los pachucos. “Tanto en Estados Unidos como en México, los pachucos forjan una forma de protesta a la violencia racial y a la discriminación”, menciona Tanya Melendez. “Los pachuchos surgieron principalmente en la comunidad México-estadounidense, que se encontraba en un momento de crisis de identidad, ya que no se sentían representados por la cultura mexicana, pero tampoco por la norteamericana”. Vistiendo zoot suit (sacos meticulosamente elaborados con solapas anchas, largas y con detalles llamativos, botones extravagantes y cortes muy estilizados), “pantalones baggy a la cintura y muy amplios en la cadera y los muslos, y accesorios como fedoras con plumas o listones, cadenas largas usualmente con relojes de bolsillo y pañuelos de seda” concibieron su alteridad estética y cultural. “Cuando hablamos de Superfine, hay mucho de ese espíritu en este dandismo moderno y tardío en México, porque Superfine también habla de un tipo de dandismo que ha sido borrado de la historia, pero que se reivindica a sí mismo”, asevera Cruz Bermeo.

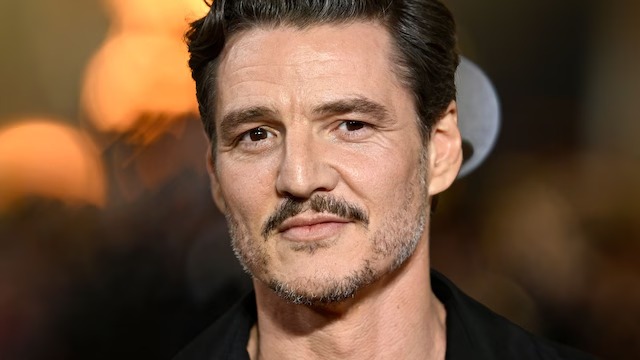

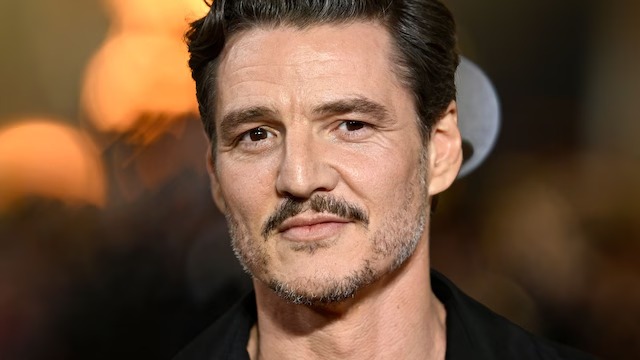

El aura como la propia definición del dandismo y la existencia de figuras latinoamericanas actuales trae a escena un dandismo contemporáneo que se distancia completamente de su postura primitiva. Aun así, se puede establecer un delicado equilibrio con personalidades como “Luis Miguel, Alejandro Fernández y Pedro Pascal. Bad Bunny es un dandi absoluto”, señala Melendez. Todos ellos han profesado una declaración contundente a la construcción de su imagen, la elegancia mexicana en el caso de Luis Miguel, o la antinorma en Pascal, y en especial en Bad Bunny.

“Más reciente, aunque no desde una postura filosófica, ni intelectual de la que se postula aquí, pero sí desde el punto de vista plástico, y esa conexión con lo marginal, una figura que se considera estéticamente superior tiene que ver con el reggaetón. Una vocación distinta a la moda que no es la de la moda convencional. Para el caso particular de Colombia, es dónde el dandismo toma por primera vez una idiosincrasia local. Para mí la figura que mejor representa esto es J Balvin. Él es absolutamente consciente de su imagen”, concluye Cruz Bermeo. Sin duda, este movimiento ha navegado épocas y definiciones absolutas, manteniéndolo relevante.